Presentación del libro Lo cubano en el vestir libro de Diana Fernández, por Carlos Celdrán

Presentación del libro Lo cubano en el vestir libro de Diana Fernández, por Carlos Celdrán

En la Sala Villena de la UNEAC se presentó un libro que seguramente resultará de mucha utilidad a los artesanos, diseñadores y artistas miembros de la Asociación, se trata de: Lo cubano en el vestir, de la profesora e investigadora cubana Diana Fernández. Las palabras de presentación estuvieron a cargo del reconocido director de teatro Carlos Celdrán.

Todo empezó, según Lo cubano en el vestir. Apuntes esenciales, de Diana Fernández, libro de Ediciones Unión que presentamos hoy, con el blanco insistente en los tejidos, las flores en el pelo en lugar de los tocados, el escote pronunciado y las mangas cortas de los vestidos, a toda hora.

Todo empezó por el olvido de los mitones, de los sombreros, de los horarios y las tonalidades. Todo empezó con la rebeldía capilar de las cubanas que dejaron de usar las peinetas castellanas para suavizar y bajar los peinados, según cita de la reseña de Domingo del Monte para La Moda o el recreo semanal del bello sexo. Todo lo cubano en el vestir empezó, según nos cuenta Diana, en los detalles que produjeron el asombro de Federika Bremen, que a su paso por Matanzas anota sobre una noche de fiesta: “bajo la luz de la luna, entre los álamos, damas sin sombreros, con flores y otros adornos, velos ligeros y trajes blancos”. O en el comentario de la británica Amelia Murray de visita en el país: “el primer día pensé que la omisión del sombrero era imposible, pero la costumbre general pronto lo hace a uno reconciliarse con ello; y ayer salí en una volanta escapotada, hasta a una legua en el interior del país con un vestido que en Inglaterra solo llevaría por la noche”. Un escote insinuante de un vestido apropiado en Europa solo

para ceremonias nocturnas y que en La Habana puede y debe usar a deshora.

Todo empezó con este desajuste, con estos desplantes, con estos cambios que el clima, el calor, el afán de destacarse de criollas y criollos ante los peninsulares, redobló el gusto por la apariencia y la ostentación.

Todo comenzó entre nosotros, según este libro de Diana, también por el vestir: el carácter, la identidad, la nación. Cintio Vitier, En lo cubano en la poesía, buscaba lo mismo en las voces de los poetas, o mejor, allí donde las voces, al fracturarse, desafinaban del canon literario oficial, esa sucesión o cúmulo de acentos de lo cubano inefable: la levedad, lo distante, lo pequeño, el frío, lo otro. Huellas, soplos, incorporaciones a lo universal, que en la visión origenista, teleológica de Vitier reconstruían, atrapaban a Cuba, cultura tardía, joven, pero definitiva, más sentida que definida. Diana, en juego y apropiación con este título canónico de nuestra crítica literaria, busca las pequeñas huellas de lo cubano en un objeto de estudio mucho más mundano, menos empoderado: el vestir, el traje, los cuerpos que danzan y trasforman con su ritmo, su corporalidad, el canon de la moda impuesto desde las metrópolis europeas, para exhibir, ostentar, el modo de ser de un mundo nuevo, virgen. Expresión de su carácter y de su naciente idiosincrasia.

El viaje de Lo cubano en el vestir comienza en los inicios mismos de la conquista española de la Isla y, lentamente, avanza sobre siglos de historia hasta llegar a la República. Un viaje donde vemos aparecer y perfilarse en atisbos, en pequeñas adecuaciones a los patrones de la moda francesa,

inglesa, española o norteamericana, los rasgos de un proceso cultural complejo, que redondea, junto a otras expresiones, la cultura cubana.

Inseparable de la historia, de la economía, de la política, del arte y de la sociedad, el vestir es analizado en el libro como una totalidad. Es, por tanto, un libro de historia de Cuba, de su historia vista desde la superficie, desde las apariencias del vestir, pero conectado a su condición y a sus paradojas históricas y sociales.

Las flores en el pelo, los atuendos blancos y ligeros, los quitrines con damas de ojos negros y vestidos excesivamente escotados, los caleseros de uniforme y galas teatrales, los Negros Curros del Manglar con sus pantalones acampanados, las camisas coloridas y los pañuelos en la mano, las Negras Curras con sus mantillas flotantes, sus turbantes y sus chancletas, retratados en los grabados de Landaluze y de Miahle. Los guajiros con sus camisolas, que luego fueron las Guayaberas, prenda nacional que invadió con irreverencia la República hasta tomar el Senado y los salones burgueses; esos guajiros con sus pañuelos mujeriles anudados al cuello, emigrados canarios que olvidaron sus atuendos tradicionales para asumir otros tejidos, otros modos de vestir y de vivir; los esclavos africanos, que pese a la uniformidad de la “esquifación” y la desnudez impuesta en los barracones, buscaban, en los detalles, individualizarse con su gusto por los colores, las joyas, el brillo, lo estridente. Esas fiestas de mestizos libres acicalados como sus amos, pero en tonos excesivos, casi paródicos. La blancura definitiva que llega con el Dril Cien de la República, trajes en blanco alcalino de cientos de hombres semejantes reflejando la luz centellante del trópico, con zapatos de dos tonos y el canotié en la mano o en la cabeza, como los muestran las fotos de Walker Evans. De esa amalgama ilustre y humilde salimos hechos, cortados, vestidos a la medida de nosotros mismos, parece decirnos este libro de Diana, que nos presenta el vestir cubano como un lenguaje de signos (pienso en Barthes y sus Mitologías) que imbrica y expresa una identidad.

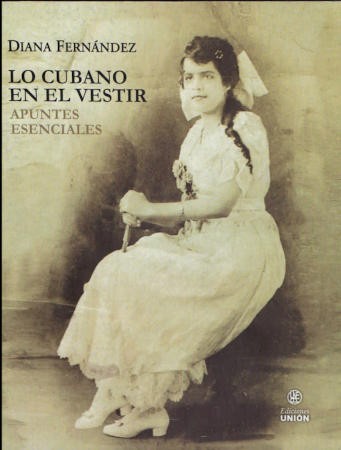

Uno de los mayores aciertos del libro, también de su edición, es la galería de fotos, de imágenes y grabados con que cuenta. Algo imprescindible para un libro donde lo visual es el centro de su estudio. Solo lamento en la edición la falta del color, pues el blanco y negro de las imágenes oscurece un mundo multicolor, palpitante, exuberante. Las fotos provenientes de la colección personal de Derubín Jácome, que la autora usa como correlato de sus análisis, son extraordinarias. Conjuntos de familias cubanas de otros siglos, de señoras, señores, de muchachas, de grupos de amigas en un jardín, tras una reja, de nanas negras engalanadas que posan con sus ahijados blancos, fotos de La Habana republicana, de sus tiendas glamorosas, El Encanto, Fin de siglo, reproducciones de figurines de las revistas de moda, afiches, anuncios, adornos, tejidos, peinados, talles. El talle de la mujer que sube y baja según la tendencia imperante, ora bajo el busto, ora en la cintura, ora en la cadera, en el busto de nuevo, un viaje que vemos seguir a las cubanas en esas fotos donde aparecen vestidas con sus confecciones y adaptaciones caseras, salidas de manos de las profesionales de la aguja y el hilo, las costureras de ayer y de siempre, en su esfuerzo por estar a la altura del talle de Paris sin dejar la blancura, la lisura, la suavidad, lo delicado, lo adaptado, lo inventado, en fin, lo imaginado. Las fotos de Jácome le dan al libro algo espectral y nostálgico, un espejo nublado donde

nos reconocemos y nos desconocemos. La elegancia, la sofisticación, la ostentación, la sensualidad, la decencia y pulcritud de esas personas, pobres o adineradas, fotografiadas en su inocencia, también en la pureza de algo indefinible que llamamos, por falta de mejor definición, cubanía.

El libro es ameno, nada rebuscado, humilde en su intención de ayudar a ver, a conocer cada elemento de la moda pasada, (el cotillón, el malakoff, la silueta de la mujer en cada época) y su adaptación a Cuba. Esos rigores perdidos que nos asombran: los hombres que siguen sin ruptura el mandato de la sastrería y elegancia inglesas, las mujeres en su devaneo entre la alta costura parisina (ese salón francés del El Encanto que duele verlo y saberlo perdido) y la nueva moda norteamericana con sus productos deportivos, su ready to wear y sus confecciones en serie. El triunfo del confort y su pragmatismo. Es un libro humilde, y a la vez, ostentoso, sensual como su objeto de estudio. Cierra con una promesa que debería cumplir: el estudio del vestir en la Revolución. Esfuerzo antropológico, también social, político, ensayístico, que dará a este libro un aire de totalidad y de

unidad temática.

Celebro que los profesionales del teatro contemos con este volumen, que también, y sin menosprecio, es una manual de trabajo.

Autor: Carlos Celdrán